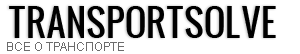

Исследования показали, что выходные показатели машин МПК-3 и МПК-1000Т за чистое время погрузки существенно ниже паспортных. Так, при паспортной вместимости ковша 0,6 м3 паспортная производительность при продолжительности цикла 20 с должна составить 1,8 м3/мин, фактическая – не превышает 1 м3/мин.

Имитационное моделирование позволяет не только оценить соответствие паспортных показателей прогнозируемым, но и определить конструктивные и технологические пути повышения эффективности ППТМ.

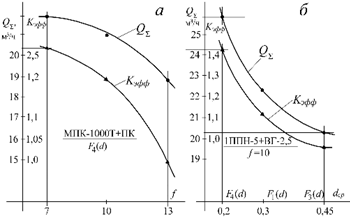

Влияние гранулометрического состава штабеля можно проследить на примере ППТМ с машиной 1ППН-5 при погрузке в одиночные вагонетки (рис. 5.14б). С увеличением среднего размера куска в штабеле с 0,2 м (штабель 4) до 0,45 м (штабель 3) объём захвата уменьшился в 1,5 раза; в таком же отношении изменился коэффициент эффективности. Производительность за общее время погрузки сократилась лишь на 27,5 %, что объясняется значительной долей вспомогательных операций в общей продолжительности и трудоёмкости выгрузки штабеля. Для машины 1ППН-5 также характерно снижение производительности за чистое время погрузки в сравнении с паспортной с 0,8 до 0,5 м3/мин. Вместе с тем, коэффициент эффективности для ППТМ с машиной 1ППН-5 практически не отличается от аналогичного показателя машин с боковой разгрузкой ковша. Исключения составляют варианты 4.1.2 и 7.1.2. В первом случае погрузка ведётся в мини-состав с минимальным расстоянием транспортирования, во втором – на взрывонавалочный конвейер.

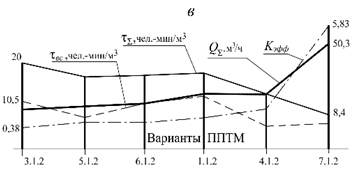

Влияние типа машины на эффективность применения ППТМ необходимо рассматривать совместно с призабойным транспортным средством. Поэтому на рисунке 5.14в даются зависимости производительности и Kэфф от компоновки ППТМ. Наибольшей эффективностью отличается вариант, в котором погрузочная машина МПК-1000Т работает совместно со специализированным проходческим перегружателем в режиме взрывонавалки.

Рис. 5.14. Влияние основных факторов на показатели работы ППТМ:

а – коэффициента крепости; б – вида штабеля; в – состава ППТМ

При этом до 30 % горной массы выдаётся из забоя непосредственно конвейером, остальная – при минимальной продолжительности цикла и минимальном уровне трудоёмкости вспомогательных операций. Как видно из представленных данных, выбором состава ППТМ можно существенно повысить эффективность погрузочно-транспортных операций. Даже если исключить из рассмотрения вариант со взрывонавалочным перегружателем, коэффициент эффективности изменяется более чем вдвое.

Принципиальным вопросом при сопоставлении является сравнительная оценка вариантов ППТМ с погрузочными машинами ковшового типа и нагребающими лапами. Как известно из работы [99], в настоящее время в мировой практике всё более широкое применение находят гидрав-лические погрузочные машины с боковой разгрузкой ковша, снабжённые поворотной телескопической стрелой. В отечественной горной промышленности и странах СНГ продолжают выпускать и эксплуатировать погрузочные машины типа ПНБ. Причины сложившегося положения в течение многих лет обсуждаются в технической литературе.

Сопоставительный анализ показывает, что при погрузке пород средней крепости машины типа МПК имеют преимущество перед машинами типа ПНБ только в сочетании с эффективным призабойным транспортом, например, специализированными проходческими перегружателями и мини-составами.

При использовании традиционных призабойных транспортных средств преимущества машин с боковой разгрузкой существенно снижаются из-за больших потерь времени на перемещение горной массы к месту разгрузки. Необходимо отметить, что значительную долю снижения трудозатрат при работе ППТМ составляют затраты на поддержание машин в работоспособном состоянии. Учитывая более высокую конструктивную сложность погрузочных машин с нагребающими лапами, показатели надёжности и ремонтопригодности их значительно уступают машинам типа МПК. Таким образом, при выборе варианта ППТМ для конкретных условий эксплуатации необходимо учитывать всю совокупность влияющих факторов на основе имитационного моделирования сравниваемых вариантов.