Объектом диагностирования в данной работе является соосность мостов автомобиля. Необходимо разработать метрологическое обеспечение процесса диагностирования соосности мостов автомобиля.

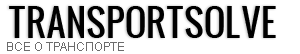

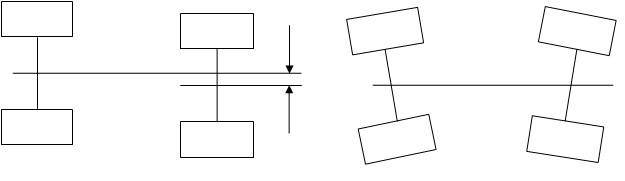

Соосность мостов автомобиля – характеристика отражающая взаиморасположение мостов автомобиля относительно друг друга, посредствам осевого смещение (рис.1 а) и углового смещения (рис.1 б).

Рис.1 Нарушения соосности мостов

Всякий раз, когда нарушена соосность какой-либо детали, вне зависимости от того, находится ли она в двигателе, трансмиссии или подвеске, могут возникнуть небезопасные условия движения. Автомобилем с непараллельными мостами несомненно гораздо тяжелее управлять на опасных дорогах. Если непараллельность достаточно велика, то автомобиль может стать опасным даже на хорошей дороге, так как водитель должен постоянно бороться с тенденцией такого автомобиля к повороту.

Параллельность сдвоенных мостов должна быть проверена каждый раз, когда автомобиль поступает в мастерскую для технического обслуживания подвески. Такая проверка должна производиться не более чем через 50 тыс. км пробега тягача, а прицепа – от 160 тыс. до 200 тыс. км на соответствующем оборудовании.

Необходимость следующего центрирования осей может наступить до истечения 160 тыс. км пробега. Оно может быть вызвано небольшими ударами (при переезде через бордюрный камень или ударе об угловую стойку) или повреждениями при столкновении. Даже обычный износ втулок реактивных штанг подвески на одной стороне автомобиля может вызвать непараллельность мостов.

При левостороннем управлении автомобилем колеса правого борта воспринимают больше ударных нагрузок, чем колеса левого борта, так как они больше передвигаются по неровностям на краях дороги, а также в результате перераспределения массы автомобиля по бортам из-за того, что большинство дорог имеет слегка выпуклый профиль. Обычный износ втулок или замена реактивной штанги могут вызвать непараллельность сдвоенных мостов. Несомненно, что проверка параллельности мостов при любых ремонтных работах должна стать правилом.

Шины с радиальным кордом более чувствительны к непараллельности мостов, чем шины с диагональным кордом для всех типов осей и подвесок. Симптомы износа шин с радиальным кордом часто появляются после 16–32 тыс. км пробега, а у шин с диагональным кордом – после 80–92 тыс. км пробега. Для шин с радиальным кордом, установленных на управляемых осях, характерен износ плечевых зон с внутренней и внешней сторон. При повороте края протектора стремятся подняться, так как в отличие от шин, установленных на ведущих мостах, в этом случае отсутствует сила, сохраняющая плоскость контакта шины с полотном дороги. Этот износ обычно не влияет на долговечность шины, так он наблюдается только на первых 0,79 мм ширины протектора.

В то время как износ шин и расход топлива, зависящие от сохранения параллельности мостов, могут быть определены, безопасность движения, являющаяся даже более важным фактором, измерить не так легко. Регулярные проверки и регулировки параллельности мостов только в целях безопасности значительно уменьшают дополнительные затраты, связанные с повреждениями, авариями и простоями автомобилей.

Оптимизация выбора измерительных средств диагностирования

- Общие принципы выбора СИ

- Выбор СИ по коэффициенту уточнения

- Выбор СИ с учетом безошибочности контроля и его стоимости

- Разработка методики выполнения измерений

- Оптический измеритель соосности «РКР090»: параметры и характеристики

- Техника безопасности при работе с оптическим измерителем соосности «РКР090»

- Локальная поверочная схема

- Оптимизация межповерочных интервалов

- Анализ состояния измерений