Объектом исследования в настоящей работе является буровзрывная проходческая система (БВПС). По определению [1], БВПС представляет собой совокупность горной выработки, характеризуемой условиями её проведения, проекта выполнения буровзрывных работ, взаимосвязанных машин и механизмов и устройств, необходимых для перемещения забоя во времени и пространстве с использованием буровзрывных работ. БВПС – типично сложная система, проектирование которой необходимо вести на основе принципов системного подхода [2]. Сложность структуры и функционирования БВПС характеризуется рядом признаков: множество подсистем и элементов; постоянно изменяющиеся динамические взаимосвязи как внутри подсистем, так и между ними; зависимость конечной эффективности системы от результата каждого из процессов; существенное влияние случайных факторов – свойств горных пород в массиве и разрушенном состоянии; множество вариантов оборудования для выполнения каждого из процессов; вероятностный характер потоков отказов и восстановлений горнопроходческого оборудования.

В этих условиях проблема выбора оборудования БВПС не является тривиальной. На особенности буровзрывной проходческой системы впервые обратил внимание проф. В.Ф. Горбунов [3, 4], в работах которого разработаны принципы структурной систематизации БВПС. Дальнейшее развитие и детализация структур БВПС получила в исследованиях проф. И.В. Ляшенко, доц. В.Г. Сильня, проф. Г.Ш. Хазановича [1, 2], которые обосновали необходимость проектирования проходческих систем на основе принципов системного подхода. Это, прежде всего, относится к задаче выбора горнопроходческого оборудования.

Отметим, что в соответствии с системной концепцией задача выбора рационального варианта горнопроходческого оборудования должна решаться не для отдельной выработки, а для совокупности горнопроходческих работ предприятия (или акционерного общества, добывающей компании) в целом. Необходимо, прежде всего, определиться с целевой функцией и совокупностью ограничений. Общеизвестно [2], что задачи такого уровня являются многокритериальными. В частности, лучшим вариантом может быть признан комплект, комплекс или агрегат, обладающий наибольшей производительностью, наименьшей трудоёмкостью или стоимостью готовой продукции. Экстремумы указанных целевых функций не совпадают. В этом случае по согласованию с заказчиком необходимо либо отдать предпочтение одному из критериев, а другие принять в качестве ограничений, либо построить композицию из упомянутых критериев с использованием экспертных методов. Необходимо также формирование совокупности ограничений.

Таким образом, постановка и решение полной задачи выбора горнопроходческого оборудования является масштабной системной проблемой, содержит ряд неопределённостей, носит вариативный характер с позиций свойств критериальной функции и совокупности ограничений. Эта задача может иметь ряд иерархических уровней постановки и решения: добывающая компания; отдельная шахта; отдельная выработка; конкретный технологический процесс.

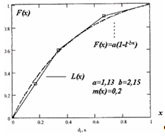

Рассматривая задачу для отдельного процесса, необходимо строго соблюдать требования непротиворечивости критериев подсистем различного уровня [2]. В частности, требование минимальной трудоёмкости работ погрузочно-транспортной подсистемы погр может не соответствовать минимизации критерия (погр +бур) ![]() min, где бур – трудоёмкость процесса бурения шпуров по забою (рис. 1.1).

min, где бур – трудоёмкость процесса бурения шпуров по забою (рис. 1.1).

Как показано ниже, методы решения задач выбора горнопроходческого оборудования в системной постановке с учётом влияния факторов статистической неопределённости не разработаны. В связи с этим на практике применяют методы интуитивные, детерминированные, с использованием типовых технологических схем.

Рис. 1.1. К вопросу о согласовании критериев различных процессов БВПС

Значительный вклад в создание расчётных моделей трудоёмкости процессов горнопроходческих работ внесли учёные научных школ ННЦ ГП – ИГД им. А.А. Скочинского, ЦНИИПодземмаша, ДонУГИ, Института угля и углехимии СО АН РФ, КузНИИШахтостроя и др. [5–9]. Следует особо отметить исследования, выполненные в ННЦ ГП – ИГД им. А.А. Скочинского под руководством проф. Э.Э. Нильвы [5, 6], которые позволили создать базу данных по удельной трудоёмкости процессов буровзрывного и комбайнового способов проведения выработок.

Математическая модель трудоёмкости позволяет определить для каждой совокупности машин и оборудования показатель удельных трудозатрат и на этой основе произвести выбор рационального варианта. Для нормативного обеспечения процедур выбора авторами произведены многочисленные хронометражные наблюдения, выполнена их обработка, получены регрессионные зависимости для коэффициентов влияния горно-геологических и организационных условий, а также средних значений трудоёмкости вспомогательных операций. Эти исследования охватили многие типоразмеры отечественного серийного горнопроходческого оборудования: бурильного, погрузочно-транспортного и крепеустановочного.